识酒之味:粟特商人粟特人是丝绸之路上最著名的商旅文化群体。粟特民族起源于中亚,在公元一千纪时期足迹遍布全中国。在历史文献和艺术作品中,粟特商人常与葡萄酒联系在一起。此时,葡萄种植已成为中亚东部和中国西北地区重要的经济和文化产业。今天包括中国新疆和青海北部在内的地区,在过去被称为西域。这片区域由36个王国(或城邦国家)组成,后分裂为超过50个拥有常住人口、农业活动密集的聚居地。这些边地城池中的一部分最终成为伟大丝绸之路上的绿洲中心城镇,让一队队商旅得以在塔克拉玛干沙漠中找到一站站落脚地,从而穿越浩瀚的沙海。新疆出产的葡萄声名远扬,今天这些绿洲中仍有许多以盛产葡萄而闻名。虽然中国北方的其他省份(比如宁夏)现已成为全球市场上的优质葡萄酒产地,但是,中国葡萄酒产业的历史发轫于新疆的绿洲之中。今天,中国西部的偏远地区依然能见到传统的维吾尔族酿酒技艺,尤其是在喀什一带。这种葡萄酒常被称为“幕萨莱思”(museles),在阿拉伯语中是“三角形”的意思,酒里添加了多种中亚和东亚出产的水果和香料以增添风味。新疆的绿洲上至今仍在种植许多丝绸之路上的关键水果和谷物,包括高粱(在很大程度上取代了粟米)、大麦、棉花、瓜、枣、杏和石榴。吐鲁番是古代丝绸之路上的大型绿洲城市,它一度是连接古代中国与中亚的纽带。吐鲁番盆地是一片可耕地,为穿越沙漠的商旅提供新鲜的水和食物。今天,吐鲁番的葡萄酒酿造工艺在很大程度上已经被欧洲同化,不过,当地传统的酿酒技艺早在公元前一千纪中期便在丝绸之路沿线孕育而生。在1900年至1931年对丝绸之路进行的4次考察中,奥莱尔·斯坦因和他的团队在塔里木盆地的现代城市民丰县以北发现了一处名为尼雅的古村落,在该处遗址发掘出了完整的葡萄园遗迹和保存完好的古葡萄藤。尼雅遗址还出土了其他手工制品,包括古罗马钱币和饰有古典纹样的纺织品,让人们得以确定遗址以及其中的葡萄园的年代——据此推断,该遗址可追溯至公元前一千纪末期。有些学者将葡萄最早传入新疆的时间确定在大约公元前3世纪或4世纪。支持这一判断的证据有山普拉古墓群01号墓01号墓室中出土的挂毯,挂毯上的花纹似乎是一串葡萄。对墓室内材料的放射性碳年代测定表明,其年代接近公元1年。虽然山普拉没有发现葡萄籽,但是古墓群中的其他墓葬出土了其他沿丝绸之路传播的关键农作物,包括薏米、桃、杏、胡桃、沙枣、黍和青稞。

新疆山普拉古墓群出土织物上的图案,艺术史学家认为这是一串葡萄

同样在吐鲁番盆地,距离山普拉不远的洋海古墓出土的证据显示,新疆种植葡萄的历史其实更加悠久。洋海古墓的墓葬沿绿洲边缘分布。墓群中出土了一根长116厘米的葡萄藤,对这根葡萄藤进行的微观形态学研究表明,新疆早在公元前390年至前210年便已有葡萄种植。洋海古墓群还发现了其他数种丝绸之路沿线的关键农作物,包括大麻酚浓度很高的大麻、用于装饰的野生小花紫草(Lithospermum offcinale)的种子、据推测应为野生种的刺山柑(Capparis spinosa)。仅2003年一年,洋海古墓群就发现了近500座坟墓。据《史记》记载,是汉使张骞在公元前128年的凿空之旅将葡萄从费尔干纳(大宛)引入了中国。当张骞历尽艰辛从西域返回汉朝的疆土之后,据说他曾提到葡萄酒的酿造,还称中亚“富人藏酒至万馀石”(约38000升)。据张骞所述,这种酒“久者数十岁不败”,因此成为其他农作物无法媲美的、能够作为财产长期积累的产品。显而易见,在张骞出使西域之前的数百年里,中国的西域一带早已对葡萄酒有所了解。张骞从西域带回的可能是某个产自大宛(今乌兹别克斯坦境内的费尔干纳地区)的特定葡萄品种,又或许是张骞在大汉帝国的核心——长安一带使葡萄种植得到了普及。关于东亚早期消费的酒的品种,历史文献记载很不明晰,主要是因为汉语“酒”一词有各种不同的翻译。《神农本草经》中提到葡萄可用于酿酒,这部著作应当成书于公元1世纪至2世纪,但大多数历史学家认为,这本书主要是对年代更早的某部典籍的辑录。同样,在三国时期(220-280)魏文帝曹丕(字子桓)保存至今的一份诏书中,也提到了葡萄酒的甘美,将其与粮食酿造的酒相提并论。汉使前往西域并未实现与中亚游牧民族大月氏联手对敌的使命,无论葡萄酒传入长安究竟是不是凿空之旅的功劳,古代亚洲真正的葡萄酒酿造者和贸易商——四海为家的粟特人——还要等待好几个世纪才能登上历史的舞台。许多历史记载和艺术文献都充分体现出葡萄酒在公元后一千纪里对粟特(中亚古国)和新疆诸城邦的重要性。塔吉克斯坦北部穆格山城堡(7-8世纪)出土的粟特文献证实,当地葡萄酒消费金额和销售数量都很庞大(Yakubov,1979)。从这些文献来看,葡萄酒常常作为礼物赠送给宾客,或者用于付款,同时也是敬献给政要的礼品。在穆格山城堡遗址出土的各种水果遗存中,人们发现了葡萄的种子。新朝(9-23)编年史中则有记载称,大宛生产葡萄和葡萄酒,粟特人喜爱葡萄酒和舞蹈。综合中国古代早期的历史文献,历史学家注意到,许多记载都提到葡萄酒是大宛的主要饮品。历史文献还提到,粟特人在罗布泊(蒲昌海)建立了一个名为“葡萄城”的聚居地,据说城池中心便是一座葡萄园。一部据说是梁元帝(552-555年在位)所写的典籍中记载,月氏善酿酒,不过这可能只是借用了《史记》中的描述。范晔(398-446)编纂的《后汉书》中记载,新疆小镇哈密种植葡萄、稻米、两种粟米、小麦、豆类、桑和大麻。此外,在提及栗弋国(当代大多数学者认为“栗弋”即为“粟特”)的篇章中,作者提到马、牛、羊,以及葡萄等各种水果和葡萄酒都是当地的物产。直到唐代以前,葡萄酒对中原地区而言始终是异域商品。在公元5世纪,葡萄和葡萄酒仍需从西域进口。不过,葡萄酒很早便在政坛和精英阶层中扮演起了重要的角色。公元前一千纪中期的几则故事便提到,官员收受米酒或葡萄酒贿赂,葡萄酒被作为献礼,甚至成了毒杀政敌或者在谈判期间灌醉对手的手段。《后汉书》中便有这样一则故事:扶风孟佗向政府官员行贿,以一斛(约20升)葡萄酒谋得凉州(今甘肃和宁夏一带)刺史之位。在酒中下毒谋杀的故事更是常见。据说,许多帝王或重要的政治人物大部分时间都酩酊大醉。反映中原王朝有规律地从中亚进口葡萄酒的线索之一是,公元3世纪至8世纪中叶的中国考古遗址中出土了大量装饰华丽的金银酒器。这些酒杯和酒碗饰有中亚风格的图案,有些甚至有古希腊罗马的特色纹样,比如茛苕叶。这些酒碗在唐代风行一时,因为中原的军事力量进入中亚,控制了丝绸之路的大部分地区。粟特或中亚风格饮器最精彩的典范出自唐都长安城外的何家村。整个中国西北的古墓和佛教壁画艺术中都出现了对类似饮器的描绘,而且与古希腊的艺术风格存在千丝万缕的联系。奥莱尔·斯坦因在1900年2月发掘米兰(Miran,又译密阮)古城的佛教遗迹时,对佛塔回廊外壁上的壁画进行了描述,壁画的年代在公元4世纪左右。壁画中绘有古希腊—古罗马式的天使、欢度节日的盛大场面,还有推杯换盏的年轻人。

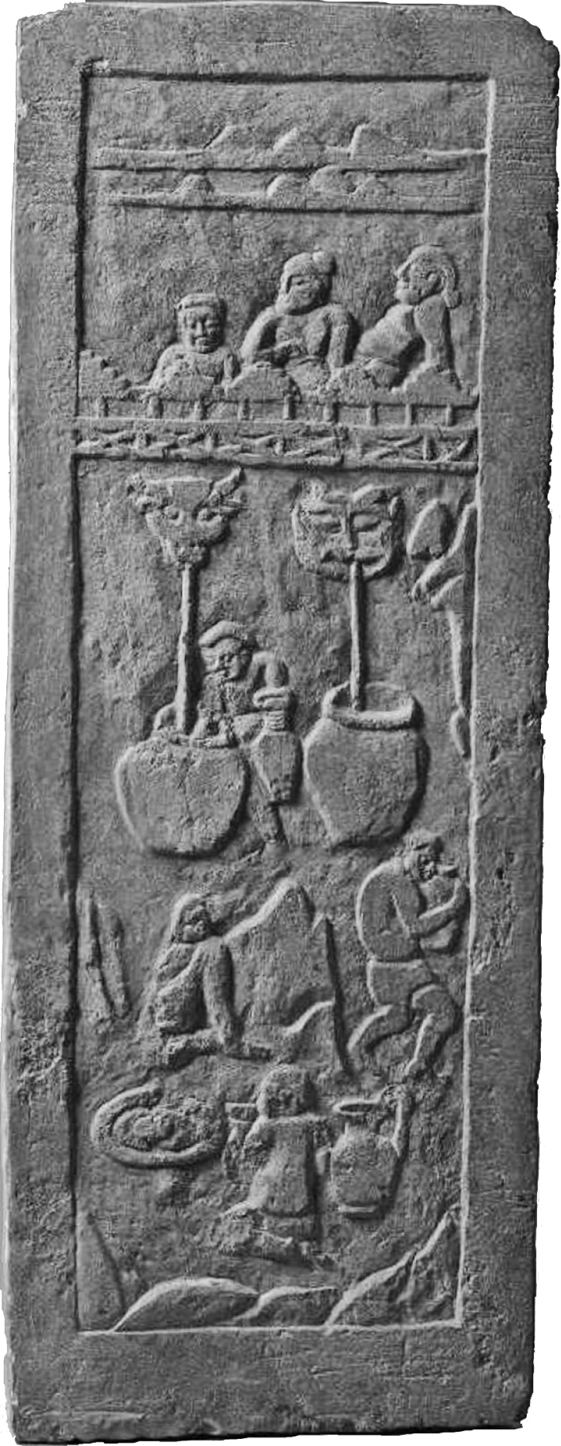

甘肃天水一座粟特墓葬中出土的石棺床陪葬石刻

到了唐代,葡萄酒在整个帝国范围内流行起来,逐渐走入工匠和诗人当中。提到葡萄酒(或者广义上的酒)和借酒解忧的中国古诗数不胜数。传奇诗人李白(701-762)淋漓尽致地歌咏葡萄酒的好处,其中最重要的一点便是浇愁。《春日醉起言志》是他最负盛名的诗篇之一。李白是因为爱酒而被称为“饮中八仙”的长安唐代诗人之一。在这一历史时期,葡萄迅速受到唐朝人的欢迎,这或许与大唐帝国的繁荣以及对异域特产的需求增长有一定的关系。还有一个推动葡萄和葡萄酒普及的事件可能是大唐帝国在641年征服了吐鲁番附近的高昌国,这巩固了大唐帝国对丝绸之路的控制,可能使一种富有传奇色彩的地方葡萄品种——马奶子葡萄——从中亚传入中国。这种葡萄在山西太原广泛种植,许多唐诗歌颂了它。647年的一份史料记载,这种葡萄可结出长达2英尺的葡萄串。《唐书》(第200章)称,马奶子葡萄是与酿酒技艺一同直接敬献给唐太宗(598-649)的贡品;太宗皇帝随后将这种葡萄和酿酒的知识传授给了唐朝子民。新疆和中亚仍被誉为最上乘的葡萄酒的产地,甘肃凉州出产的葡萄酒也饱受赞誉,有些歌咏凉州葡萄酒的诗篇流传至今。唐朝的发展兼容并蓄、气象万千,最能体现其世界性的便是以葡萄酒、中亚音乐和舞者为特色的宴会——胡人舞者因其异域风情而在大唐都城广受赞誉。唐都长安内有许多酒肆,特别是在围墙环绕的西市内,长宽各1公里的礼泉坊尤以酒肆而闻名。在西市的波斯聚居区(波斯邸),粟特人开设的酒铺酒坊极具吸引力,胡姬的表演是其一大亮点。这些商铺是文化交流和商贸谈判最密集的核心场所。通过加强在今日新疆一带的军事力量,唐朝进一步巩固了对丝绸之路西部地区的控制。当异域商品大量涌入大唐时,葡萄酒不再只属于精英阶层,就连士兵和平民也可以享用中亚的葡萄酒。世纪唐代诗人王翰便在诗中构想出一名士兵的经历。葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?在中国境内的数座粟特墓葬出土的随葬物品中,饰有绘画或雕刻图案的石棺床(石榻)引起了学者的注意。甘肃天水发现的一座石棺床年代可追溯至公元6世纪或7世纪,其特点是石屏上的彩绘和浮雕描绘了敬奉酒神狄奥尼索斯和酿造葡萄酒的场景,场景取材于年代较晚的古罗马神话。艺术史学家将中国本土的古典形象与丝绸之路上的各种题材联系在一起,甘肃敦煌发现的一份保存完好的古代文献《安城祅咏》便是其中一例。在天水石屏上,两个形似欧洲石像鬼的喷泉喷出葡萄酒倒入瓮中,旁边是祆教神庙的火坛。片吉肯特的壁画中出现了极为相似的场景,同样体现了古典主义和祆教传统的融合。公元一千纪晚期,这一类图像艺术和文学作品在中国屡见不鲜,中亚乐手、胡旋舞者、用酒樽和酒杯享用葡萄酒的题材层出不穷。

安阳粟特墓出土的石屏

葡萄酒与醋:一段历史中国有36种葡萄属植物,大部分仅在南方生长。这些葡萄属植物中唯一具有经济价值的是山葡萄。这种抗霜冻能力出色的葡萄在俄罗斯和中国北方种植,不久前与欧洲葡萄杂交出了更强壮的品种。这种葡萄很有可能在过去100年里才引种到中国东北部。中国南部多地的植物考古学发现则清楚地表明,在欧洲葡萄引进之前,中国先民采集本土野生种葡萄已有上千年历史。欧洲的鲜食葡萄是所有欧洲葡萄酒的源头,而它的祖先则是生长在欧洲南部和西南亚的野生葡萄。现代欧洲的鲜食葡萄多为无性繁殖的无核品种,这给遗传学和植物考古学研究带来了困难。驯化型鲜食葡萄为雌雄同株,但其野生祖先是雌雄异株(雄花和雌花开在不同的植株上)。不同鲜食葡萄的形状、颜色和甜度都差异巨大。鉴于其在文化和经济方面的重要地位,欧洲葡萄得到了考古学家、历史学家和遗传学家的极大关注。2010年,学界对葡萄的植物标本和基因库样本进行了大规模的遗传研究,试图探寻栽培型和野生型葡萄种群的全基因组模式以及遗传变异。这项研究为葡萄最早在西南亚种植的观点提供了佐证,同时也发现葡萄在向欧洲传播的过程中与多个野生品系发生了大量杂交。遗传学家还认为,葡萄的驯化瓶颈效应较弱——这意味着野生种群和人工栽植的种群之间存在密切的关系;上千年的无性繁殖让栽培品种的葡萄各自保持独立。用长远的眼光来看,无性繁殖是一把双刃剑,一方面可以固定优势栽培品种的理想性状,另一方面却让植物的遗传基因停止了发展的脚步,破坏了基因的多样性,使植物更易受到病虫害的侵袭,导致现代葡萄酒产业每隔一段时间便会遭受灭顶之灾。内奥米·米勒在《比葡萄酒更甜美》(Sweeter than wine)——这篇颇具影响力的论文中论述道,人类最初种植葡萄并不是为了酿造令人飘飘欲仙的饮品,而是因为葡萄滋味甜美,在尚未出现蔗糖的世界里相当珍贵。在公元前六千纪西南亚地区的大陶缸中检测出酒石酸的残留,而酒石酸是葡萄酒存在的标志,这表明当时的人类已会用陶缸储存葡萄酒。不过,米勒认为这种葡萄酒很可能是用野生葡萄酿造的,并且葡萄种植在此之后的3000年里都未得到普及。位于伊朗西北部乌鲁米耶湖流域的哈吉费鲁兹遗址(Hajji Firuz)出土的一件容器中同样检测出了酒石酸残留,这是关于人类酿造葡萄酒的最早证据(在遥远的格鲁吉亚,考古发掘也获得了同一时期的证据)。这件容器曾经装有9升液体,而附近一处遗址出土的另一件容器容量则高达50升。考虑到这些容器的体量,有学者提出争议,认为它们盛装的是葡萄酒而不是醋,因为一个家庭可以消耗50升酒,却用不完50升醋。伊朗戈丁特佩遗址发现的公元前四千纪的陶器中也检测出了酒石酸残留。戈丁特佩已不在野生葡萄自然生长的范围之内,因此,这或许是早期人工栽植葡萄的证据。植物考古学在西南亚和伊朗高原发现的葡萄籽遗存可以一直追溯到更新世。早在第一批原始人迁居到地中海一带时,葡萄便吸引了人类的注意力。毫无疑问,早在驯化葡萄之前,人类便会从野生葡萄藤上采集这种果实。不过,确定人类最早栽种葡萄的时间是一个极为复杂的难题,因为我们无法从植物考古学发现的证据中检测出植物驯化的形态学标志(比如甜度提高、果肉含量提高、植株雌雄同体以及一串葡萄上的果实数量提高等)。葡萄籽往往能够完好地保存下来,但我们无法通过葡萄籽的形态对野生葡萄和早期栽培型葡萄予以区分。在对土库曼斯坦南安纳乌的纳马兹加V—VI期遗址(约前2500)进行的发掘中,我们发现了欧亚大陆中部最古老的葡萄遗存物证。而中亚南部的其他纳马兹加V期遗址(约公元前2000年)——例如古诺尔特佩和贾尔库坦——也都发现了葡萄籽,这说明公元前三千纪晚期中亚南部已有人工栽植葡萄的活动。在巴基斯坦,公元前2000年的美赫尕尔哈拉帕文化遗址也发现了人类栽种葡萄的痕迹,主要证据是葡萄藤的存在。植物考古学家还在克什米尔的布鲁扎霍姆发现了一根年代在公元前1700年至前1000年的葡萄藤。在乌兹别克斯坦南部苏尔汉河州,公元前6世纪至公元前4世纪的阿契美尼德王朝古城克孜勒捷帕发现了葡萄籽的碎片。此外,在吉尔吉斯斯坦奥什州地区的几处5世纪至7世纪遗址——库尤克特佩(Kuyuk Tepe)、蒙恰特佩,5a定居点和图代卡郎(Tudai Kalon)的泥砖碎片中均发现了葡萄籽碎片。在丝绸之路沿线的乌兹别克斯坦小镇塔什布拉克(年代在一千纪晚期),人们在镇中心一处窖穴的浮选样品中发现了39份葡萄籽和葡萄梗(支撑果实的短茎),甚至还有一粒完整的碳化葡萄果实。

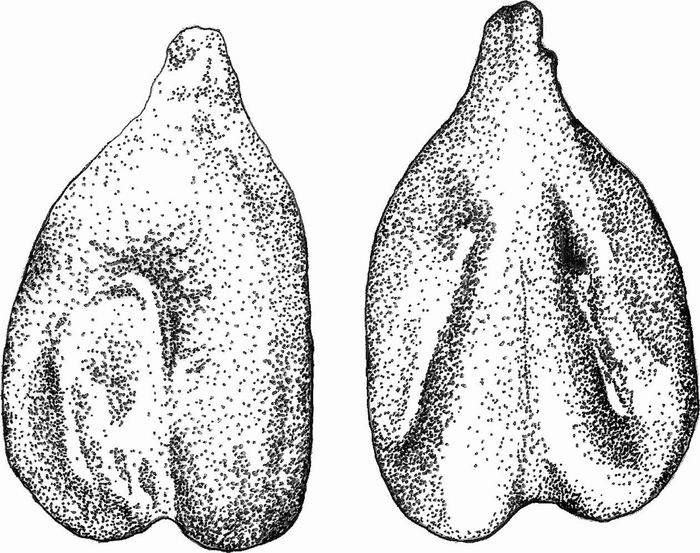

保存完好的碳化葡萄籽粒的两面植物科学画

在中亚更靠北的地区,位于哈萨克斯坦的图祖塞遗址在数次发掘中出土了大量葡萄籽,这表明公元前4世纪的丝绸之路北线已有葡萄栽植。葡萄籽数量之多说明葡萄是在当地种植的。另外,图祖塞遗址附近便是塔尔加尔河冲积平原,今天这片冲积平原上还分布着许多葡萄园。如果中亚北部在青铜时代向铁器时代的过渡期便已存在葡萄种植活动,那不仅意味着当地人对植物种植投入了巨大的成本,还说明该区域的土地利用情况与大多数学者所认为的完全不同。葡萄属于次要农作物,一般情况下,只有在主要粮食作物得到保障之后,葡萄才会成为经济体系中的组成部分。苏联学者认为他们在考察中发现了数座公元一千纪时期的酿酒厂,其中某些酿酒厂还发现了保存完好的葡萄籽。吉尔吉斯斯坦奥什州克尔基顿聚落的5a定居点便是最好的例子。一位参与该项目的考古学家根据19世纪后期对撒马尔罕酿酒厂的民族历史学记载,重现了这座酿酒厂的原貌。据他所述,酿酒厂内有两根平行的木梁作为支撑,上面堆放着柳枝或骆驼刺属植物的枝条,等待压榨的葡萄就平摊在枝条上。工人用脚踩压葡萄,葡萄汁沿管道流入大桶中进行沉淀。克尔基顿古代酿酒厂有两个用于沉淀葡萄汁的大桶(每个容量约400升),两条砖砌管渠通向这两个埋在地里的沉淀桶,用于砌造管渠的砖块经过烧制处理。在这些所谓的酿酒厂中,最古老的一座位于中亚南部,年代可能早至贵霜帝国时代。中亚地区其他酿酒厂的年代可以追溯到中世纪:其中一座酿酒厂坐落在塔吉克斯坦泽拉夫尚河谷的丝路古都片吉肯特城外,一座酿酒厂位于七河地区的卢格瓦伊B(Lugovoye B)聚居点,还有一座在哈萨克斯坦天山山脉楚河河谷的撒日格(Saryg)城外。片吉肯特古城的居民区年代在公元7世纪至8世纪,苏联对这一区域的考古发掘发现了许多配备压榨设施和大型陶制酒缸的酿酒厂。除此之外,土库曼斯坦南部的好几处古代城市遗址都发现了故意埋入地下的大桶(280升-300升);保存最好的出自今天阿什哈巴德附近的尼萨(Nisa)遗址,在乌鲁特佩(Ulug Depe)也十分常见。这些发现与中世纪波斯伟大的思想家莪默·伽亚谟(Omar Khayyam,卒于1131年)所描述的酿酒过程相吻合。莪默·伽亚谟提到,葡萄经过压榨后,汁液流入大桶;他还写道,葡萄酒会像锅中的沸水一样起泡,但并没有放在火上加热——这就是发酵的过程。这些容器有许多发现于房屋结构内部,其中有一些可能是用来储存淡水的。但是,一些容器中散落着刻有文字的碎陶片(ostraca,又称贝骨书),陶片上的文字表明这些容器或许是用来储存葡萄酒的。尼萨遗址的刻字碎陶片出自公元前3世纪中叶至公元3世纪中叶,文字中有一系列关于葡萄酒的记载,涉及酒的质量和年份,以及酒是否已变成醋。有些文字甚至提到葡萄酒呈白色或玫瑰色,还有一些刻字陶片提到了葡萄干、面粉、油、亚麻籽、芝麻籽、小麦和大麦。在七河地区,多处遗址发现了被称为“胡姆”(khum)的粟特葡萄酒容器,其边缘多刻有关于饮酒的铭文。这些铭文中有许多可以追溯到8世纪或9世纪。其中,1988年出土于红列奇卡(Krasnaya Rechka)的一件容器上刻有如下铭文:“若不知失去了什么,又怎知自己财富几何。所以,想喝就喝!”而在1941年,红列奇卡以西约20公里的新波克罗夫卡(Novopokrovka)附近出土的酒器铭文则写道:“愿此美酒供良辰。”除此之外,片吉肯特与穆格山等中亚其他遗址发现的粟特铭文中,对葡萄酒、谷物或面包的出售均有提及。由阿尔沙克一世(约前250-前211)建立的尼萨古城一度是帕提亚王国的政治中心。尼萨古城遗址坐落在土库曼斯坦南部和伊朗的交界处,距阿什哈巴德约18公里。在罗马时期,这座城池想必是丝绸之路上至关重要的一站。其丰富的艺术、建筑等物质遗存呈现出强烈的受希腊文化影响的色彩,具有鲜明的亚历山大大帝遗风。在20世纪50年代至70年代,苏联对该遗址进行了大规模考古发掘,出土了类型广泛得令人吃惊的精美物品。比如大量用象牙制成的来通杯(角状酒器),其边缘和底部的金银雕饰极为细腻,其工艺之精湛说明它们是仅限精英阶层使用的具有礼仪性质的酒器。来通杯上饰有奥林匹亚众神、神话传说中的动物和其他希腊人物的形象,反映出希腊文化对中亚有着强烈而持久的影响,也体现出酒神的狂欢与中亚饮酒传统之间有着密切的文化联系,这种联系在阿拉伯人征服中亚之后依然持续了很久。在丝绸之路沿线,其他反映葡萄栽培活动的饰物证据还包括片吉肯特城堡发现的一座门框,门框的灰泥上印有一串葡萄的图案。中世纪的片吉肯特一带曾是繁忙的交通要道,尤其是在喀喇汗王朝时期——当时的帝国分裂为两部分,分别定都于撒马尔罕和喀什噶尔。在出土于片吉肯特的异域商品之中,有阿拉伯语文书证明商贸往来的存在,还有来自中国和中亚各地的钱币。中世纪古城布哈拉出土了一座同样饰有葡萄藤纹样的门框,现存于布哈拉市的雅克要塞博物馆(Ark Fortress museum)。在阿拉伯人征服西南亚并贯彻禁酒的伊斯兰教习俗之后,葡萄依然是西南亚特色饮食中不可或缺的组成部分。许多古代地理学家提到了葡萄的种植。据10世纪地理学家伊本·哈卡尔记载,幼发拉底河上游地区广泛分布着葡萄园,穆卡达西也提到了这一点。伊本·阿瓦姆探讨了种植葡萄的正确方法。这些记载中有许多提到葡萄园需要灌溉,而在收获前短暂停止灌溉的做法能够提高果实的品质。从西南亚到新疆,葡萄藤都搭在高高的棚架上,这样不仅能在炎热的夏季为人们遮阴,还能为柔弱的果实遮挡烈日。人们常常在荫凉的葡萄架下欢歌宴饮。在中世纪的亚洲,葡萄被加工成葡萄干或称为迪卜斯(dibs)的葡萄糖浆;除此之外,葡萄也可作为鲜果食用,或者用来酿造葡萄酒(与后来的伊斯兰习俗相反)。早在公元前三千纪晚期,中亚南部便确立了葡萄种植的习惯。而在中亚北部,葡萄种植又过了两千多年才得到普及。尽管如此,葡萄最终还是成为丝绸之路上备受赞誉的水果,在内亚的沙漠绿洲和山麓丘陵地带广泛种植。葡萄酒也随之成为古代世界重要的商品之一,它可以储存数十年不坏,是将农产品转化为财富的一个重要手段。得益于丝绸之路,商旅用皮袋装着葡萄酒,用大桶装满葡萄干,带着无比珍贵的葡萄品种种子,沿着中亚的贸易路线穿梭往来。现如今,葡萄酒已成为欧洲和亚洲传统烹饪中必不可少的元素。 (本文摘自罗伯特·N.斯宾格勒三世著《沙漠与餐桌:食物在丝绸之路上的起源》,陈阳译,社会科学文献出版社,2021年8月。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略,现标题为编者所拟。)(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

(本文摘自罗伯特·N.斯宾格勒三世著《沙漠与餐桌:食物在丝绸之路上的起源》,陈阳译,社会科学文献出版社,2021年8月。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略,现标题为编者所拟。)(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)